Details

Name

Patrick Pollmeier

Ort/Location

Schauraum

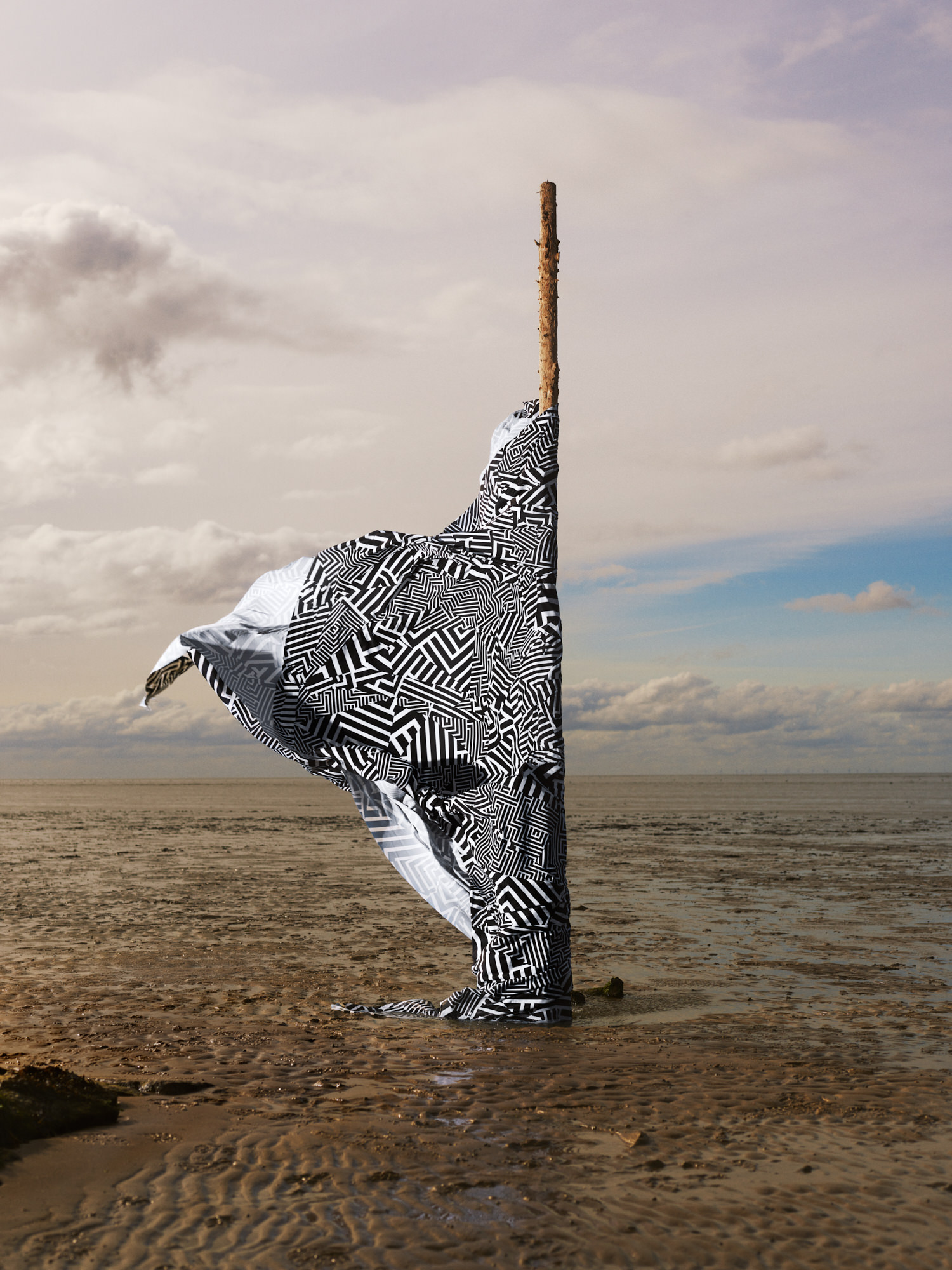

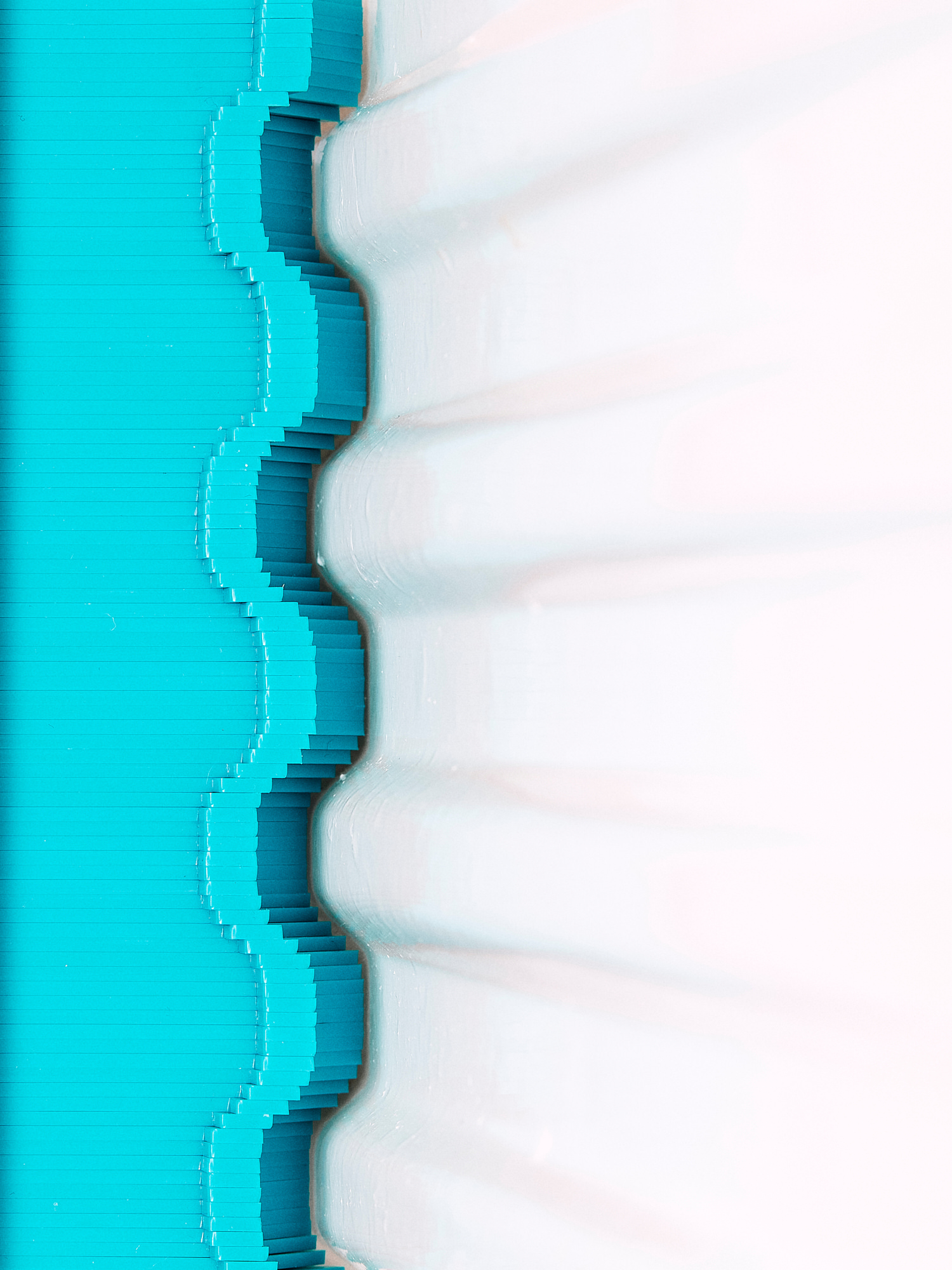

»0.0 Theory Of Everything«

Mit einem Blick zurück lässt sich die Ursache für eine Wirkung feststellen, aus dessen Kombination eine Prognose für die Zukunft entstehen kann. Dabei ist dieses Prinzip so grundlegend, dass wir es unmittelbar nach dem Eintritt ins Leben direkt internalisieren. Doch früher oder später entsteht der Eindruck, dass mit Aneinanderreihung an Aneinanderreihung von Kausalketten eine unendliche Reihe zu entstehen droht.

Blickt man optimistischer auf diese Verkettung, so glaubt man an einen Ausgangspunkt. Ohne zu wissen, ob es diesen wirklich gibt oder wie dieser aussieht, hat man ihm platzhalterisch schon mal einen Namen gegeben. Hoffnungsvoll wird seither mit Theorien gepuzzelt, um der Weltformel einen Schritt näher zu kommen.

Die Arbeit »0.0 Theory Of Everything« macht dabei ein eigenes Puzzle auf und beleuchtet verschiedene Thematiken in einzelnen Kapiteln, um diese übergeordnet miteinander zusammenzuführen.